La semana pasada participé en un diálogo acerca de la evolución con María Martinón-Torres, paleontóloga, directora del Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana (CENIEH). Estuvo organizado por la Fundación Pfizer, y moderado por Luis Quevedo. Me interesó mucho este encuentro porque nuestros campos de investigación son complementarios. María estudia la evolución biológica y yo estudio la evolución cultural.

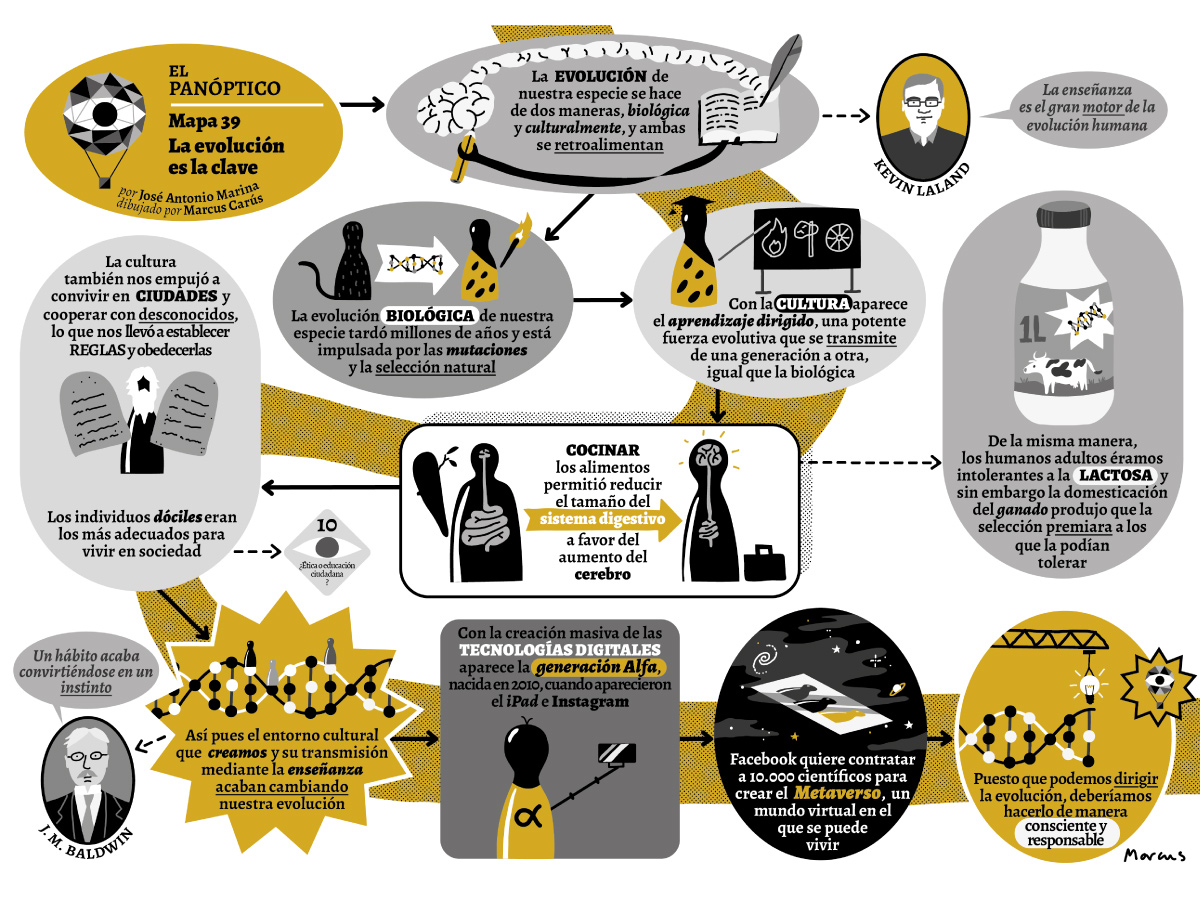

Es cierto que cada vez es más difícil separar ambas. Una característica de nuestra especie es que crea cultura, y la cultura la recrea. No es, pues, un añadido exterior a nuestra dotación genética, sino que es un componente más de ella. La evolución de nuestra especie ha pasado por tres etapas: una puramente biológica, que duró millones de años; una segunda de interacción genes-cultura, que se inició cuando los homínidos comenzaron a ser capaces de manejar algún pensamiento simbólico, fabricar herramientas y, un par de millones de años después, inventar el lenguaje; por último, en una tercera etapa, tal vez durante los últimos cuarenta mil años, la cultura se convierte en la directora de la evolución. Y en esa estamos.

La evolución biológica está impulsada fundamentalmente por las mutaciones y la selección natural de esas mutaciones. Pero con la cultura aparece una nueva y potentísima fuerza evolutiva: el aprendizaje. La cultura es el conocimiento acumulativo que se transmite de una generación a otra. Situar el aprendizaje en el centro de nuestra evolución es reconocer que quienes nos dedicamos a estudiar la educación nos ocupamos de una actividad que constituye al ser humano. Los sapiens aprendemos por imitación, por adaptación al entorno y, sobre todo, porque educamos a nuestras crías. Esta podría ser la mejor definición de nuestra especie. La de “animales racionales” resulta demasiado imprecisa.

Los sapiens aprendemos por imitación, por adaptación al entorno y, sobre todo, porque educamos a nuestras crías.

Agradezco a Kevin Laland, especialista en biología evolutiva, sus esfuerzos para demostrar que la enseñanza -es decir, el aprendizaje dirigido- es el gran motor de la evolución humana. Les recomiendo su libro Darwin’s Unfinished Symphony. Como no quiero ser injusto, recordaré los nombres de otros investigadores prominentes en este campo: M.W. Feldman, R. Boyd, P.J. Richerson, J. Henrich y, desde un punto de vista más filosófico a Daniel Dennet. Todos sirven de referencia a El Panóptico.

Lo que nos interesa es destacar que la interacción de los tres sistemas de aprendizaje acaba provocando cambios que se transmiten por herencia. El hecho era ampliamente conocido. Los humanos adultos éramos intolerantes a la lactosa y, sin embargo, cuando la domesticación del ganado nos permitió acceder a la leche como fuente nutritiva abundante (hace unos diez mil años) la selección acabó premiando a los que podían tolerarla y, al final, lo somos casi todos. Cocinar los alimentos permitió disminuir el tamaño del sistema digestivo humano, con lo que se pudo dedicar más energía a alimentar un órgano glotón, como es el cerebro. También se sabía que nuestros ancestros prehistóricos estaban preparados para convivir en comunidades pequeñas, como otros animales grupales. Pero la cultura empujo hacia la ciudad, es decir, a tener que convivir con mucha gente desconocida. Entonces surgió la necesidad de establecer reglas y de obedecerlas. Los individuos “dóciles” eran más adecuados para vivir en sociedad. (He de recordar que “dócil” procede de “docere”, que significa “aprender”). Los experimentos de Belyaev sobre la domesticación de zorros demostró que, si la conducta dócil era premiada, al cabo de pocas generaciones los zorros adiestrados habían llegado a alterar no solo su comportamiento, sino algunos rasgos anatómicos.

La evolución ha fomentado la moralización de los humanos: el respeto a las normas, la expansión de la sociabilidad, la cooperación y la compasión

Desde el Panóptico -es decir, desde la Ciencia de la evolución de las culturas que lo fundamenta- se divisan temas de importancia transcendental para nuestro futuro. Como he mencionado, la evolución ha fomentado la moralización de los humanos: el respeto a las normas, la expansión de la sociabilidad, la cooperación y la compasión. Pero en Biografía de la Inhumanidad estudié los casos de colapso ético, en el que la compasión y las normas morales desaparecen. Esos fenómenos favorecen la idea de que la moral es solo un barniz (moral veneer), que no ha calado en nuestra naturaleza. El primatólogo Frans de Waal ha defendido la tesis contraria: los comportamientos morales son una creación evolutiva ya esbozada en otros primates.

Un hábito acaba convirtiéndose en un instinto

Richard Nisbett estudió una variación que ha tenido que desarrollarse en pocos siglos. En Culture of honor intenta explicar por qué en el sur de EEUU se dan más asesinatos por honor que en el resto del país. No se trata de una violencia generalizada, porque el número del resto de asesinatos con otras motivaciones es muy parecido. Su respuesta es que la educación de estos Estados durante siglos ha dado demasiada importancia a la reputación y a la necesidad de vengar inmediatamente cualquier atentado contra ella. Es, pues, un componente cultural, pero que ha influido en el mecanismo de dos hormonas -cortisol y testosterona- que dirigen los comportamientos agresivos.

Las dudas acerca de si estos cambios afectaban más o menos profundamente a nuestra naturaleza derivaban en que no se conocía el mecanismo que podía convertir en hereditarios comportamientos aprendidos. La teoría de Lamarck que lo admitía, había sido rechazada. Sin embargo, en cierto sentido reapareció, aunque cambiada. Se recuperó la teoría enunciada por un psicólogo a finales del XIX –James Baldwin– y se elaboró una nueva teoría de la evolución que incluía como factor importante la “construcción del nicho”. Cuando el entorno -el nicho- cambia, los individuos que aprenden con más rapidez a adaptarse a él ejercen una presión selectiva que dirige la evolución. Baldwin lo dijo con una frase contundente: un hábito acaba convirtiéndose en un instinto.

El entorno cultural que creemos y su transmisión mediante la enseñanza acaba introduciendo cambios en nuestra evolución si se mantienen el tiempo suficiente

Heinrich resume estos hechos: Además de dirigir la evolución genética”, de nuestra especie y de hacernos “autoprogramables”, la cultura ha penetrado nuestra fisiología y psicología de otras maneras. Seleccionando gradualmente las instituciones, los valores, las tecnologías, la evolución ha influido el desarrollo de nuestro cerebro, las respuestas hormonales, las reacciones inmunes, a la vez que calibrar nuestra atención, percepción, motivaciones, y procesos de razonamiento para funcionar mejor en los mundos culturalmente construidos en los que crecemos.

Los procesos por los que sucede esta selección a veces son sorprendentes. Por ejemplo, estar casado en una sociedad monógama disminuye la testosterona del macho, reduciendo su posibilidad de cometer un crimen, aumenta su aversión al riesgo, y puede fortalecer su capacidad de diferir la recompensa. En las sociedades polígamas, muchas personas pobres no pueden casarse, porque los hombres ricos atraen primero a las mujeres, así que los crímenes cometidos por esos hombres pobres aumentan. Tampoco desciende posiblemente la testosterona de los hombres casados, porque al tener posibilidad de más mujeres se mantiene activa su actitud competitiva. (Heinrich. J. Boydd, R y Richerson, P.J. 2the puzzle of monogamous marriage”, Philoophcal Transaction of the Royal Society B: Biological Science, 367, 657-669; 2012)

Así pues, el entorno cultural que creemos y su transmisión mediante la enseñanza acaba introduciendo cambios en nuestra evolución si se mantienen el tiempo suficiente. Desde hace unos años estamos cambiando radicalmente muchas de nuestras actividades con la aparición masiva de las tecnologías digitales. Se habla de la generación X, Y, Z atendiendo al grado de densidad de estas tecnologías. Pero ahora, según señaló hace unos años el demógrafo australiano Mark McCrindle, está apareciendo la generación Alfa.

Parker, expresidente de Facebook advirtió: “Solo Dios sabe lo que estamos haciendo con el cerebro de los niños”.

Son niños nacidos entre 2010 y 2025, que desde su nacimiento han recibido una parte importante de la información en pantallas. La primera fecha está fijada porque fue el año en que aparecieron Instagram y el iPad. La palabra del año fue “App” (Adam Nagy y At Eltila Kölcsey: “Generation Alpha: Marketing or Science?”). Parker, expresidente de Facebook advirtió: “Solo Dios sabe lo que estamos haciendo con el cerebro de los niños”. Facebook quiere contratar a 10.000 científicos para crear el metaverso, un mundo virtual en el que se puede vivir. Sin duda, la inmersión en lo digital está provocando cambios en nuestro cerebro (que, por supuesto, no tienen por qué ser malos), que convendría estudiar. Puesto que podemos dirigir la evolución, deberíamos hacerlo de manera consciente y responsable.