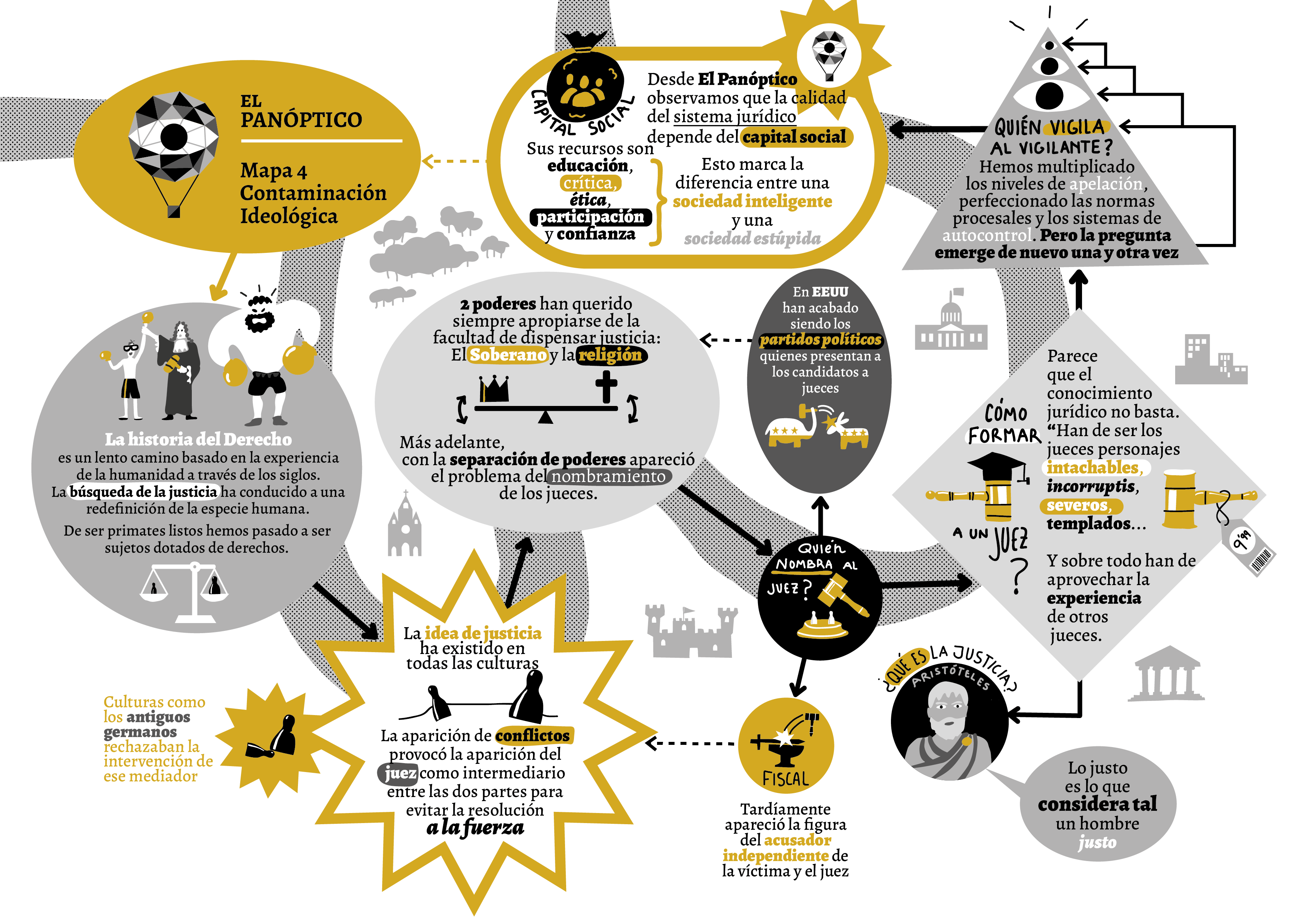

Ideológicamente contaminados.- Tres noticias: un fiscal del Supremo acusa de “contaminación ideológica” a otros fiscales; los partidos políticos no se ponen de acuerdo en el nombramiento de los órganos rectores de los jueces; Trump quiere nombrar a un juez conservador para la vacante en el Tribunal Supremo de EEUU. Un único tema: ¿Cómo mantener la administración de justicia, que ha de ser objetiva e imparcial, a salvo de la ideología? El interés de los partidos por nombrar jueces afirma implícitamente que pueden sacar de ello algún provecho. Desde el Panóptico la historia de los sistemas normativos -éticos y jurídicos- constituye el núcleo más poderoso y brillante de la evolución humana. La elección de jueces ha sido siempre un asunto transcendental y arriesgado, porque ¿quién vigila al vigilante?¿Quién juzga al juez? En último término, la sociedad. Las sociedades con “alto capital social” tienen buenos jueces, y las de “bajo capital social”, malos jueces. El “capital social” puede medirse. ¿Cómo está el nuestro?

El artículo inicial de este Panóptico se publicó en EL MUNDO el día 27 de septiembre de 2020.

EL PANÓPTICO 4

Una de las figuras más ilustres de la historia del derecho norteamericano, Oliver Wendell Holmes, en su obra The Common Law (1881), escribe: “La vida del derecho no ha estado en la lógica, sino en la experiencia. El derecho incorpora la historia del desarrollo de una nación a través de los siglos”. Desde el Panóptico se ve más allá: es el desarrollo de la Humanidad, y por eso es importante aprender de esa experiencia. Se percibe también que lo que dirige la creación cultural es la necesidad de resolver problemas o de realizar expectativas. Pienso que la historia de los sistemas normativos – moral y derecho-, que se enfrentan con el colosal problema de organizar la convivencia de seres conflictivos con intereses diversos, es la línea más importante de la evolución de las culturas. Eso, por supuesto, no significa que devalúe el papel de la ciencia, del arte, de la técnica o de las religiones, actividades que tienen sus propios problemas que resolver. Significa que la búsqueda de la justicia se mueve en un nivel diferente. Para resolver los incesantes conflictos y realizar las más profundas expectativas, la Humanidad, en una colosal creación colectiva, lleva de avances y retrocesos, ha tendido a una “redefinición de la especie humana”. Y estas son palabras mayores que hay que tomar al pie de la letra. De ser primates listos, hemos pasado a definirnos como sujetos dotados de derechos. Maria de la Válgoma y yo lo expusimos en La lucha por la dignidad. La afirmación de la “dignidad humana” y de sus “derechos subjetivos” es una gigantesca y precaria creación metafísica.

La idea de justicia – sea como igualdad, reciprocidad, equilibrio, orden, o rectitud- está presente en todas las culturas. La inevitable aparición de conflictos propició, como gran solución para evitar que los resolviera la fuerza, la apelación a un tercero –el juez– para que resolviera. Es un intento de la sociedad para serenar la convivencia. Las culturas muy individualistas, como la de los antiguos germanos, rechazaron la intervención de ese mediador. “Nada irritó tan vivamente a los germanos contra sus conquistadores -dice Seek en su Historia de la caída del Imperio romano- como ver que entre ellos se hacía justicia a la manera romana”, es decir, sometiéndose a una autoridad.

Dispensar justicia ha sido tan importante en todas las sociedades que siempre ha habido dos poderes que han querido apropiarse de la facultad de juzgar. En unas culturas, la religión. En otras, el soberano. Con frecuencia se integraban ambos. En los primeros códigos babilónicos (1800 a.C.), el rey se limita a exponer en forma de leyes los mandatos de la divinidad. Necesitaba esa referencia para ser obedecido. Sobre todo, el derecho penal se ha rodeado de un aura sacral. Solo gracias al apoyo divino el rey podía disponer de la vida y la muerte de un individuo. Juzgar era una prerrogativa divina que se concede al rey y que él delega. Esta tradición deja su huella todavía en el art. 117 de la Constitución Española, de críptica redacción, según el cual la justicia “emana del pueblo”, pero se administra “en nombre del rey”. Durante la Edad Media, el rey tenía el monopolio de la jurisdicción, pero podía delegarla o venderla a los señores. En Castilla se hacía mediante la cláusula de cesión de la “justicia e jurisdicción civil e criminal, alto e baxo, mero e mixto imperio”. En la segunda mitad del siglo XVI, por ejemplo, don Fadrique de Zúñiga compró la jurisdicción criminal de su villa de Maribel. El rey, sin embargo, mantenía la suprema jurisdicción y podía enviar jueces pesquisidores a que vigilaran la marcha de los tribunales.

La independencia del poder judicial respecto del poder político o religioso es una historia de tensiones y esfuerzos, que muestra un innegable progreso. El mundo musulmán no ha conseguido todavía esa independencia, y la aplicación de la sharia produce graves injusticias. Contemplar desde el Panóptico el largo y no concluido proceso de la búsqueda de la justicia, del reconocimiento de los derechos, del diseño de las garantías procesales es emocionante. Ninguno de los problemas que se plantean se resolvió de una vez, sino mediante tanteos que todavía continúan. Pondré un ejemplo muy limitado. Durante siglos se discutió quien debía iniciar un pleito. Al principio fue el perjudicado. Ohne Kläger, kein Richter, si no hay demandante, no hay juicio, decía el antiguo derecho germánico. Esto suponía que muchos pleitos se arreglaban privadamente, por las buenas o por las malas, y con frecuencia el perjudicado no se atrevía a llevar a los tribunales al culpable. Pareció que la solución era que el mismo juez pudiera iniciar por su cuenta el procedimiento, aunque no hubiera demanda previa. Esto tampoco fue solución, porque los jueces podían servirse de ese poder para acusar a quien quisieran y lucrarse con ello. Tardíamente apareció la figura de un acusador independiente de la víctima y del juez, el fiscal. Se admitió que un pleito podía iniciarse por el demandante, un juez o un fiscal. Ahí es donde estamos ahora.

Con la separación de poderes apareció el problema del nombramiento de los jueces. La variedad de procedimientos actualmente vigentes en el mundo demuestra su complejidad. Las críticas que se dan en casi todos los países demuestran su dificultad. Mencionaré el modo de nombramiento de Estados Unidos porque es especialmente complejo. En primer lugar, por la variedad de jueces que hay – jueces federales y jueces estatales, y estos divididos para actuar en tribunales inferiores, municipales, de condado o de distrito- y por el modo de elegirlos, desde los que son nombrados directamente por el Presidente de EEUU hasta los que son elegidos por la ciudadanía. En este caso, aunque pueden presentarse candidatos independientes, han acabado siendo los partidos quienes los presentan. Para evitar esta politización, las asociaciones de juristas han pedido que esas campañas electorales se financien con dinero público.

Un problema que me parece especialmente importante es la formación de los jueces. En algunos países tienen que ser juristas reconocidos, en España se intenta apreciar su formación mediante las oposiciones correspondientes. Sin embargo, parece que con el conocimiento jurídico no basta. En Las Partidas (P. II, T. 4) decir “jueces”, “tanto quiere decir hombres buenos que son puestos a mandar y hacer Derecho” y Juan Luis Vives, en el Templo de las leyes, señala que “han de ser los jueces personajes graves, intachables, incorruptos, severos, no impresionables por la lisonja, austeros, templados, prudentes, que ni el favor doble ni ningún temor humano intimide”. No necesitaban tener ninguna formación especial. Como aplicación del principio de que la justicia emana del pueblo se pensó que el pueblo debía participar en la administración de justicia, y se creó la figura del “jurado”. Era también una forma de limitar el poder del ciudadano. Por eso, en la Carta Magna inglesa (Carta Magna Libertatum, 1215) documento importante para la historia de la democracia, se incluyó que los nobles debían ser juzgados por sus pares. Siglos después se sacó la conclusión de que los ciudadanos debían ser juzgados también por sus pares, es decir, por otros ciudadanos. Bastaba con que fueran imparciales. Pero la experiencia del jurado, sobre todo en Estados Unidos, ha dado lugar a una técnica, e incluso una industria, de selección de jurados, mediante la que expertos intentan seleccionar a los jurados que pueden facilitar el veredicto que quieren. Quien carece de esta ayuda está en inferioridad de condiciones. La solución a un problema puede plantear problemas nuevos.

Tal vez los antiguos decían que el juez debía tener la “virtud de la justicia”. Aristóteles lo afirmó en una frase que nos parece desconcertante. Cuando se pregunta qué es lo justo, responde “lo que considera tal un hombre justo”. Parece que un formidable lógico como Aristóteles cae en un círculo vicioso que hasta un principiante vería, porque su respuesta plantea otra pregunta: y qué es un hombre justo. Y habría que responder: el que hace lo justo, con lo que daríamos vueltas como en una noria conceptual, sin progresar. Sin embargo, la postura del filósofo griego está tomándose ahora muy en serio, porque el círculo se rompe definiendo de otra manera más personal las características del buen juez. John Rawls el filósofo del derecho más influyente del pasado siglo, intentó precisar cuáles deberían ser las virtudes de un juez (conocimiento de los hechos, escucha de los testimonios, aparcamiento de los prejuicios, simpatías e ideologías, búsqueda sistemática de la objetividad, estudio permanente, autocrítica continua, etc.). Ronald Dworkin, otro prestigioso jurista, inventó la figura del “Juez Hércules”, como prototipo del juez perfecto. La importancia dada a la jurisprudencia en el sistema de common law va en ese sentido. Un juez debe aprovechar la experiencia de otros jueces. Una interpretación desde Aristóteles puede verse en Amalia Amaya, Law, virtue and justice. Para una sociedad moderna, los procesos de formación de los jueces son esenciales.

España padece un “síndrome de inmunodeficiencia social”, que es la carencia de anticuerpos culturales para luchar contra agentes patógenos, como la corrupción, las injusticias, la ineficiencia, la concesión de prestigio a quienes no lo merecen.

Queda sin responder la pregunta de Juvenal: ¿Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila al vigilante? Los Estados garantistas han multiplicado los niveles de apelación, perfeccionado las normas procesales y los sistemas de autocontrol de la judicatura. Pero sea cual sea la solución que demos, la pregunta emerge de nuevo. Observando desde el Panóptico, pienso que la mejor solución se basa en un concepto de enorme importancia, que reluce en diferentes contextos, pero sin acabar de precisarse. Me refiero a la noción de ”capital social”, que marca la diferencia entre una “sociedad inteligente” y una “sociedad estúpida”. Capital social es el conjunto de recursos que tiene una sociedad para dar soluciones eficientes y justas a los conflictos y a las expectativas de los ciudadanos. Incluye la educación, la capacidad crítica, los valores éticos compartidos, la participación, la confianza en las instituciones, la intolerancia a la corrupción. A uno de sus defensores, el sociólogo Robert Putnam, le intrigó el hecho de que las instituciones democráticas en algunas regiones de Italia funcionaran mejor que en otras. El resultado de sus investigaciones mostró que la calidad dependía del mayor o menor “capital social” de ese territorio. El título de su obra es revelador: Making Democracy Work. Ese “capital social” era necesario para que la democracia funcionase. Coleman, otro sociólogo, estudió su aplicación a la calidad de los sistemas educativos. La noción se ha utilizado más en estudios sobre desarrollo económico que en otros dominios de la vida pública. De hecho, el Banco Mundial la ha adoptado. No conozco ningún estudio sobre la influencia del “capital social” en la calidad del “sistema judicial”, aunque sí en la calidad de las instituciones en general. Sin embargo, me parece bastante clara la relación. Entre las instituciones y los ciudadanos existe un bucle de retroalimentación que puede ser ascendente o descendente. La poca calidad de las instituciones influye en la capacidad de acción de los ciudadanos, que a su vez influye en la calidad de las instituciones. Se han elaborado distintos índices para medir el “capital social”, que deberíamos perfeccionar y utilizar. He comentado muchas veces que España padece un “síndrome de inmunodeficiencia social”, que es la carencia de anticuerpos culturales para luchar contra agentes patógenos, como la corrupción, las injusticias, la ineficiencia, la concesión de prestigio a quienes no lo merecen o la tolerancia con los gorrones. La vacuna que nos protege contra esa enfermedad comunitaria es, precisamente, el “capital social”. Debemos dedicar a su desarrollo tantos esfuerzos como los que estamos aplicando a la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus.